収益最大化のための!賃貸経営!

インボイス時代の“勝ち筋” 法人化は数字ではなく設計で決める

![]()

多くの物件を運営されるオーナー様にとって、

「法人化」は事業の成長段階における重要な経営判断の一つです。

ご存知の通り、個人の所得税は累進で、所得が増えるほど急勾配に上がります。

一方で法人側の実効税率は個人ほど急勾配ではないものの、利益規模に応じた段階性があります。

判断は“単発の節税”ではなく、3年キャッシュフロー(CF)で資金が増える設計かどうか、です。

かつて、その損益分岐点の目安が「個人の課税所得900万円」と一般的に言われてきました。

この考え方は基本ですが、2023年10月に開始されたインボイス制度をはじめとする近年の変化により、

法人化を判断する視点はより多角的になっています。

最新の動向を踏まえ、あらためて法人化を検討する上で重要となるポイントを解説いたします。

たとえば、住居中心に1階テナントと月極駐車場を持つオーナーKさんの場合。

外壁と屋上の改修に2,000万円(税抜)を予定。

税理士から「法人化も視野」と言われたが踏ん切りがつかない。

ここで①税額②会社負担を含む社会保険料③改修の消費税処理を重ねて検討。

まず入口で迷わないために、税金だけの超シンプル比較で“方向性”を掴みます。

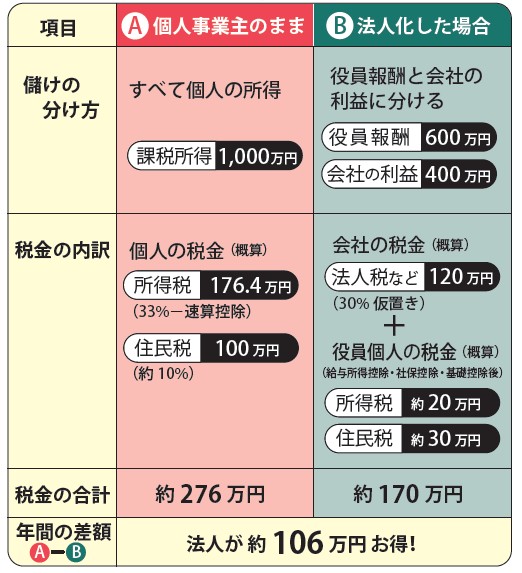

【ざっくり比較】税金だけで見たらどっちがお得?( 個人vs法人)

前提:年間の儲け(課税所得)が 1,000万円 の場合

すなわち、税金だけで見ると法人が約106万4,000円有利※1という“方向性”が見えます。

ここからが実務です。

Kさんは改修年の消費税(仕入控除の按分)や会社負担の社会保険まで含めて3年CFを作成。

事業用・駐車場の“課税売上”があるぶん、改修に含まれる消費税の回収余地が生まれる一方、

役員報酬に応じた会社負担の社会保険が新コストとして発生。

この2つを投資の年度配分と合わせ、方式選択(個別対応/一括比例)※2、

役員報酬の置き方を微調整した結果、「改修を起点に資金を回収→再投資」の道筋が描け、

Kさんは法人化を選びました。

一方、住居のみで運営している場合は、居住用賃料が原則非課税のため、

インボイスや課税事業者選択の効果は限定的。

ここでの判断軸は消費税ではなく、「所得税+会社負担社保」を合わせた総コストに移ります。

結局のところ、同じ“法人化”でも勝ち筋はポートフォリオで変わるのです。本質はシンプルです。

①どんな収益で資金が入るか(住居中心か、事業用や駐車場をどれだけ含むか)

②いつ、いくら投資するか(改修・取得の時期と規模)

③役員報酬と社会保険をどう設計するか(期中で動かしにくい前提を踏まえる)

この3点を同一の時間軸(3年CF)で重ね、

“税+社保+投資”の合算でプラスが出る設計を選ぶ。

ここに、インボイス以後の法人化判断のコアがあります。

さらに、承継まで視野に入れるなら、資産そのものではなく株式で移す選択肢が広がります。

議決権や分配の設計、後継者の関与ステップを柔軟に描けるのが法人の強み。

短期の節税だけでなく、10年の資本政策を一本化できる点も見逃せません。

最後に、今すぐやることを3つだけ。

①直近3年の賃料内訳と、向こう3年の投資予定を一覧化する。

②役員報酬案+会社負担社保を載せた3年CFを作る(期中変更不可の原則を前提)。

③税理士と、消費税の方式とスケジュール(原則課税/簡易、按分の考え方)を決める。

結論は「法人化すべき/すべきでない」ではありません。

“資金が増える設計を選ぶか”です。

本稿は2025年9月時点の制度を前提とした一般解説です。

最終判断は、顧問税理士・社労士と3年CFでの個別試算を行ったうえで決定してください。

※1.この比較は税金のみです。

法人化では会社負担の社会保険(例:報酬600万円で年約90万円)が別途発生し、

条件次第で逆転します。

住民税は均等割等を無視した概算で、実額は控除・料率・地域で変動します。

「個人:課税所得1,000万円」(控除後)に対し、

法人側は「会社400万円課税所得+役員報酬600万円(控除適用後の課税所得≒300万円)」

という配分モデルでの方向性比較です。

※2.方式選択:支払った消費税を、

課税売上と非課税売上にどう振り分けるかの計算方法(個別対応方式/一括比例配分方式)

コストを考えるのは重要ですが、まずは安定的な収益を得られる仕組み作りをしてから

そもそも収益が安定的ではない段階で、

コスト面や節税等を優先した考えの相談を受けます。

もちろんとても大事なことではありますが、

あまりに考えすぎると臆病になり、次のステップに進めなくなります。

例えば居住用、事業用問わず、まずは10戸の取得をしてから具体的に考える。

それまでは最低限の注意をしながら物件数を増やしていき、

この段階でどちらが良いか検討する。

私はこれくらいで良いと考えます。

一円でも無駄にしたくない気持ちは持っても、

そこに注視しすぎると判断間違えます。

安定した収益を得られるようになってから、具体的な状況からの判断ができるので、

出て行く節約よりも入ってくる収益を重視してください。

そんな収益物件も取り扱っております。利回りよりも安定性をお勧めします。

具体的なご相談はご連絡ください。真摯にサポートさせていただきます。