賃貸経営と地震災害

第1回地震災害がもたらすリスクとは

日本は地震大国です。

地震発生率が低いとされていた熊本、北海道、能登半島でも大きな災害に見舞われたことを考えると、

国内で安全と言えるところはないようです。

そして、地震災害は賃貸経営にも大きな影響を及ぼします。

今回からシリーズとして「賃貸経営と地震災害」について特集してまいります。

そのテーマは、

第1回 地震災害がもたらすリスクとは

第2回 オーナーが準備できること

第3回 地震に備えるための保険加入を考える

第4回 起きた時とその後にやるべきこと

以上の4回に分けてお伝えする予定です。

第1回は「地震災害がもたらすリスクとは」です。

地震が賃貸経営に与える2つの主要なリスク

![]()

賃貸経営における地震災害のリスクは、大きく分けて以下の2つあります。

【1】 想定外の修繕費負担と家賃収入の減少

地震による建物被害には全壊・半壊・一部損壊など程度は様々ですが、

いずれの場合もオーナーには多額の修繕費が発生します。

このリスクを軽減できるのが地震保険への加入ですが、

その詳細は第3回目の「地震に備えるための保険加入を考える」で解説する予定です。

さらに、修繕期間中は家賃収入が途絶えるので、これも想定外の甚大な被害です。

少しでも建物被害を軽くするために必要な耐震補強はしておくべきです。

この詳細は第2回目の「オーナーが準備できること」でお伝えいたします。

【2】 損害賠償請求されるリスク

今回のメインテーマである「大家さんが損害賠償請求されるリスク」です。

地震による建物倒壊で入居者が下敷きになったり、外壁の崩落で怪我を負うといった被害が発生すると、

その被害者や遺族から建物所有者が訴えられる、というケースが実際に起こっています。

これは、建物所有者が建物・設備の不備によって他人に損害を与えた場合、責任を負うと法に規定されているからです。

「建物が壊れるほどの大きな地震は不可抗力なのに、なぜ大家が責任追及されるのか?」という疑問はもっともですが、

あくまでも「建物・設備に不備がある場合」という条件がつきます。

その「不備」とは何なのか? これが気になるところです。

リスクを高める『建物の耐震性能』と法的背景

![]()

その答えのひとつは「建物の耐震性能」です。

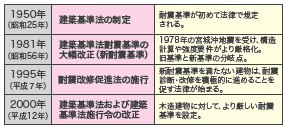

ご存じの通り、建築時のベースとなる建築基準法という法律で耐震基準が定められています。

1950年(昭和25年)にこの法律が制定されて以来、

地震被害の大きかった年などをきっかけに複数回の改正が行われてきました。

1978年(昭和53年)の宮城沖地震による被害を受けて、耐震基準が大幅に改正されました。

これらの法改正により、現在の基準に満たない建物は「不備」と判断され、賠償責任を問われる可能性が高くなっています。

実際に損害賠償の判決が下された事例をみてみましょう。

実際の損害賠償事例から学ぶ

![]()

1995年の阪神淡路大震災では、神戸市の賃貸マンションの一階部分が倒壊し、入居者4名が死亡する悲惨な事故が起こりました。

そして犠牲者の遺族らが建物の所有者である賃貸人に対して、損害賠償を求めました。

裁判所は、当該建物が建築当時の基準を満たしておらず、通常有すべき安全性を欠いていたと判断しました。

そのため、建物の設置や保存に瑕疵があったと認定され、所有者に1億2900万円の損害賠償の支払い命令が出ました。

この判決は、通常予測される地震に耐えられる構造か、建設当時の耐震基準を満たしているか、などが基準となっているようです。

大家さんが今できること

![]()

では、建物所有者としては、これらのリスクにどう備えればよいのでしょうか?

以下にまとめてみました。

【建物の耐震診断を実施する】

ある程度の築年を経ているのに、まだ耐震診断をしていないなら、一度 点検してはどうでしょうか。

特に外壁のひび割れや劣化部分は見逃されがちです。【耐震補強を行う】

検査で必要と診断された補強は実施しておいた方が安心です。

補助を行っている自治体もあるため、確認してみましょう。

詳細は次回の「オーナーが準備できること」でお伝えいたします。【地震保険に加入する】

地震による損害に備えるには地震保険が重要です。

こちらも3回目のレポートで詳述いたします。

賃貸経営のリスクはゼロにはできませんが、最小限に抑えることは可能です。シリーズを通して、ご一緒に考えていきましょう。

その場しのぎのちぐはぐな法整備ではなく、最初に先を見た法整備をしてほしい。

私は不動産に限らず、法整備の根本的考え方から見直してほしいと思っています。

使うべき税金の使い方をせず、税率や社会保険を上昇させても貧困になるだけです。

賃貸物件も補修をできるほどの収益が上がっていない建物も多数あります。

政治があてにならないならない今、賃貸経営も今ある環境を最大限に活かし自身で守って行くしかない。

私はそんなサポートをさせていただいております。

損をしない事の重要性がこれからはもっと重要になって行くと考えます!